杨守敬76岁像

一、杨守敬其人

杨守敬(1839-1915),谱名开科,榜名恺,更名守敬,晚年自号邻苏老人,湖北宜都人。杨守敬4岁丧父,8岁从私塾先生读书,11岁因家贫辍学到商站柜台,坚持自学。1857年19岁时考中秀才,1862年24岁考中举人,1880-1884年出使日本,任中国驻日本国大使馆外交官。归国后,先后任黄冈教谕、两湖书院地理教授,勤成(存古)学堂总教长。宣统元年(1909年)任礼部顾问官。民国三年(1914年)袁世凯聘请杨氏为国府顾问,加授参政官,1915去世,由民国政府拨款送回宜都龙窝祖茔安葬。

二、杨守敬文化其事

杨守敬一生对我国的科学教育、文化事业贡献颇多,杨守敬逝世以来,关于杨守敬文化之“杨学”几成显学。

“文化”的概念,仁者见仁,智者见智。梁漱溟先生在《东西方文化及其哲学》中的定义:“文化是生活的样法。”它首先是一种社会现象,并由社会的人在不同的时代创造、延续、融合、创新,形成文化的时代精神。

陈独秀认为,文化的内容“是文学、美术、音乐、哲学科学这一类的事”。

1871年,人类学家Edward Tylor在其著名著作《原始文化》中定义:“所谓文化和文明是包括知识、信仰、艺术、道德、法律、习俗以及包括作为社会成员的个人而获得的其它任何能力习惯在内的一种综合体。”它强调的不是具体的实物而是精神层面的知识等内容。

《现代汉语词典》对文化的解释有三个方面:

(1)人类在社会历史发展过程中所创造的物质和精神财富的总和,特指精神财富,如文学艺术、教育科学等。

(2)考古学用语,指同一个历史时期的不依分布地点为转移的遗迹、遗物的综合体,如宜都市原始社会时期的城背溪文化、大溪文化等。

(3)指应用文字的能力及一般知识。

因此,从广义上讲,文化是人类区别其它动物的独特创造,包括人类创造的物质成果和精神财富;从狭义上讲,文化特指人类所创造的精神成果。

杨守敬文化亦包括杨守敬学术文化、精神文化及其工作、生活诸方面及其对现实社会的作用与影响。

(一)杨守敬文化其质

杨守敬学术文化的本质即学术成就,二十五史之《清史稿》对杨守敬评价:“杨守敬,其学通博,精舆地, 用力于水经尤勤;通训诂,考证金石文字,能书摹钟鼎至精;工俪体,为箴铭之属,古奥耸拔,文如其人;以举人官黄冈教谕,加中书衔,常游日本,为鄂学灵光者垂二十年。”

1、杨守敬最大的成就是舆地学,也即历史地理学:

一是著作多质量高。代表作有《水经注疏》《历代舆地沿革图》2301幅,军用图《历代舆地沿革险要图》71幅,绘有《水经注图》304幅,以及《隋书经籍志补正》等著作20多部。

清朝学者罗振玉将其为代表的历史地理学与光绪时李善兰的算学,王念孙、段玉裁的小学并誉为当朝的三大绝学。著名学者顾颉刚在《当代中国史学》中评述清人地理学研究时说:“守敬实集清代三百年来《水经注》研究之大成,其专心致志真可惊也。”全国人大原副委员长许嘉璐先生也评价道:“《水经注疏》为杨氏用力最勤成就最大之玺皇巨制,其于郦学可谓前无古人。”

《水经注疏》全书40卷200余万字,论述河流3000余条。它既是史地学的,也是水利学的,农学的,民俗学的和文学的巨著。它将郦学所引之书,皆注出典;所叙之水,皆详其迁流。集当时研究郦学及地理各家之长于一书,正误纠缪;旁征博列,疏图互证。

二是纠正前人错误多。其纠错二法:一是金石考证,对照实物用事实说话验证。二是实地踏勘,亲身亲历。如清江(古称夷水)的发源问题。《水经》载:“夷水,出巴郡鱼复县。”《水经注》也以错传错,郦道元在未到实地考证情况下也认为其源在鱼复县(今奉节)长江。即清江上游源头与长江相通,再流到宜都入长江。杨守敬经实地踏勘,认为清江源出利川。

三是杨守敬在治理学问时,时刻与服务现实结合,他在《水经注》中提出了重视植被、植树造林,防止水土流失的思想。他认为古代长江两岸均有树木,近代砍伐将尽、居民不知种树,时间长了会造成水土流失,堵塞河道,造成洪水。

四是他首开彩色套印地图之先河。杨氏之前地图,一般为单色(黑色)清绘,杨守敬在研究《水经注图》等时,为便于区别正误,便引进红色而朱墨套印,具有创新意识。

2、杨守敬第二大成就即金石文字学。重点研究的是铜、石器物上面古文字,如古代石碑、古铜币、青铜器等古代文物上面的文字,其代表著作有《湖北金石志》《日本金石志》《古泉薮》《望堂金石》等10多部。他特别注意金石考证在治学中作用,《隋书经籍志补证》运用金石考证订正错误达20多处。

3、杨守敬第三大成就即版本目录学研究。发轫于出使日本在日本收书的需要,他一生著作成果颇多,广泛结交日本书法、收藏及学术界朋友,如当时日本国最有名之汉学家、收藏家、目录版本学家、汉方医生森立之,不仅给杨守敬出售或捐赠了大量珍贵书籍,而且还将其著作《经籍仿古志》提供给杨守敬,此书记录了日本所藏大部分珍贵古籍,使杨守敬按图索骥收藏了大量古书。杨守敬到日本的第一年就与大使黎庶昌合著了《古逸丛书》,此书记录了中国历代流失到日本的珍贵古籍情况。杨守敬回国后,又陆续编写了《日本访书志》《从书举要》《杨守敬藏书目录》《留真谱》《古刻源流考》等一系列代表性著作。

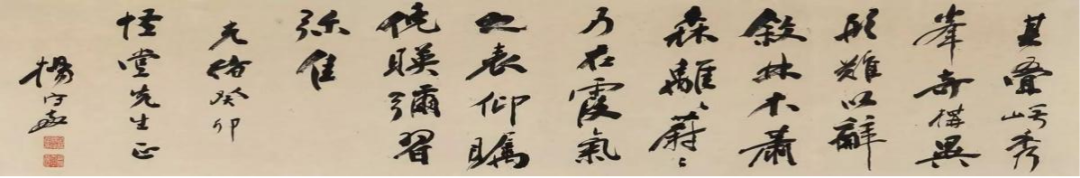

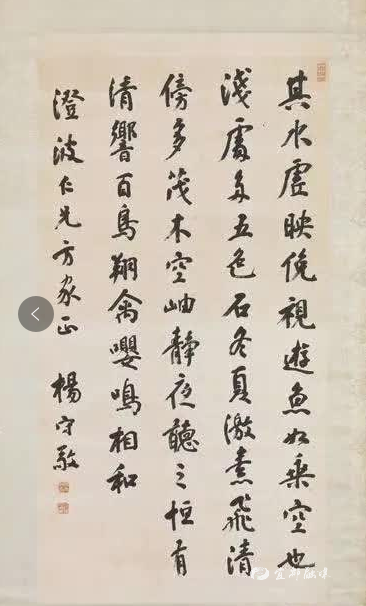

4、杨守敬第四大成就是书法。他的书法碑帖并重,重侧锋,打破了固有模式,“既有碑刻的苍劲,如刀劈斧削,又有法帖的秀逸,颇有英姿,而无媚骨。”留给后世的作品精美,特别是对日本书法影响深远,他被日本书道界称为日本现代书道之祖。

杨守敬行书立轴“其水虚映……”

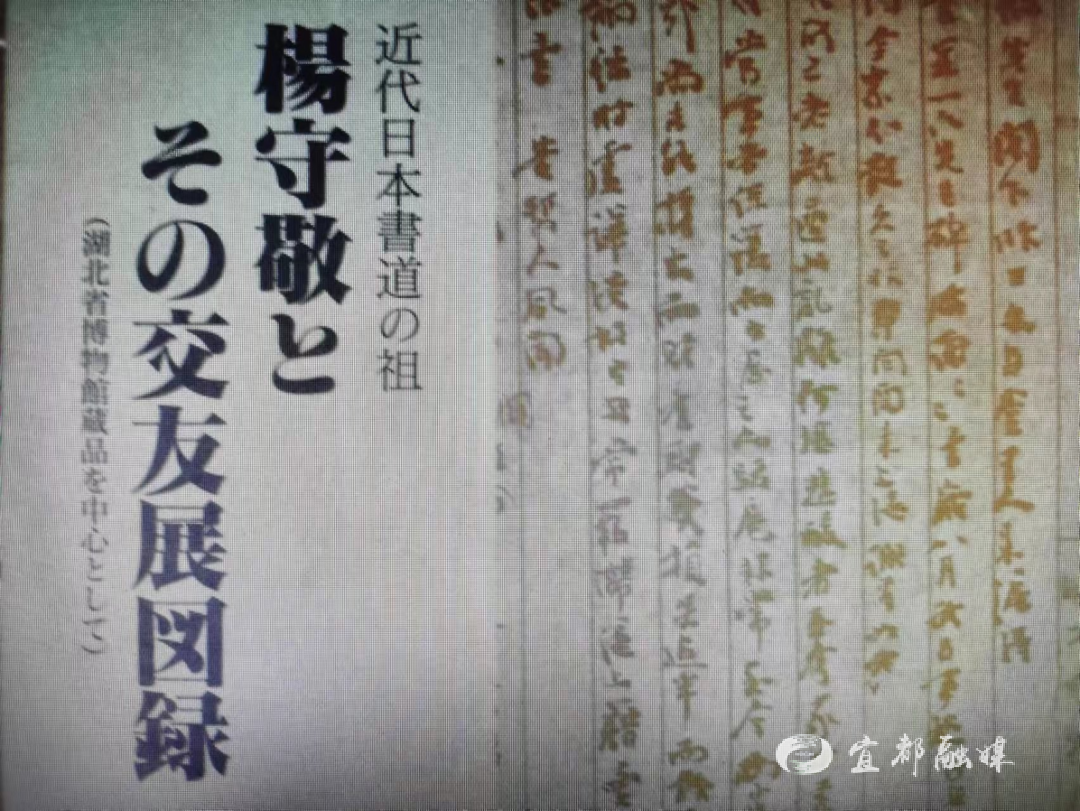

1880年杨守敬赴日,日本书法家们迎来了具有改革创新精神的杨守敬赴日。杨守敬将其书法理论及书艺与日本书坛最负盛名的“三驾马车”即松田雪柯、岩谷一六、日下部鸣鹤等朝夕相处,悉心指导,在日本刮起了“杨守敬旋风”,形成了日本“前卫”书法学派。

1986年中日杨守敬学术交流会(武汉)图集

5、杨守敬第五个成就是藏书。他的藏书量达40万卷,其中宋元精本、孤本2万卷。特别是在日期间,他以个人之力,收藏中国流落到日本的古籍10多万册,用船载回国。为妥善保护藏书,在宜都他修建“飞清阁”,在黄冈筑“邻苏园”,在武昌筑“观海堂”用于藏书,后来他任民国政府顾问,将藏书运往北京,在他去世前又遗命将书捐给政府,收藏于北海松坡图书馆和故宫博物院等机构。

杨守敬逝世以后,部分书籍收藏于北海松坡图书馆快雪堂

(二)杨守敬精神文化其魂

杨守敬品高学富,为我们留下了无尽的精神宝藏,对当今建设社会主义核心价值观,提高文化软实力,服务经济社会发展将是无尽宝藏,概括地讲,我们可以总结其四种精神:

一是国家至上的爱国主义精神。先生在日本期间,借日本否定汉学、粪土汉文化之机,采取购买、以字换书等多种方式,挽救中国流失日本古籍10万余卷运回国内,为国家民族立功,同时在他去世后,遗命捐赠全部藏书给国家,其精神值得我们学习。

二是淡泊名利的奉献精神。先生一生无心做官、潜心学问,成为我国清末民初有多方面成就者,特别是《水经注疏》名垂千古,成为中华民族文化的瑰宝。

三是严谨求实的科学精神。先生治学严谨,字斟句酌,考证精详,绝不人云亦云,喜好身临其境,实境考证,如纠正清江之源即是如此。

四是勇于进取的创新精神。先生幼时丧父,生活艰辛,靠自学苦读在逆境中成才,为练习书法节约纸张,他在一张纸上面正反浓淡写八遍,练成了扎实的书法功底,博取众长,在传统书法上创新,碑帖融合形成自己独特风格,终成一代大家。其进取创新精神,贯穿于他一生的成长和学术生涯。他讨厌八股文,喜爱有新思想,因时制宜的文章,他七次考进士不中,不是文章写的不好,而是大胆探索,改革创新的精神不为考官认同,在七次会试不中后,他毅然绝弃科举之念,潜心学问,终成大业。巍然成为东南大师。

武汉大学师生开展杨守敬文化实践课

(三)杨守敬文化的当代价值

杨守敬文化的弘扬方兴未艾。1986年5月,湖北省及宜都市杨守敬研究会成立,以杨守敬故居为基础成立了杨守敬纪念馆,修复了杨守敬墓,建立了杨守敬书院。以此为基础,开展了一系列宣传、展示、研究和保护传承活动,杨守敬故居成为我市重要的爱国主义教育基地,我市同日本等多个国家和地区的学术团体开展了广泛学术交流,杨守敬精神已成为宜都精神“守信、敬业、融合、厉行”的重要组成部分,杨守敬故居及其纪念馆作为我市的窗口和桥梁作用日益凸显。

杨守敬故居效果图

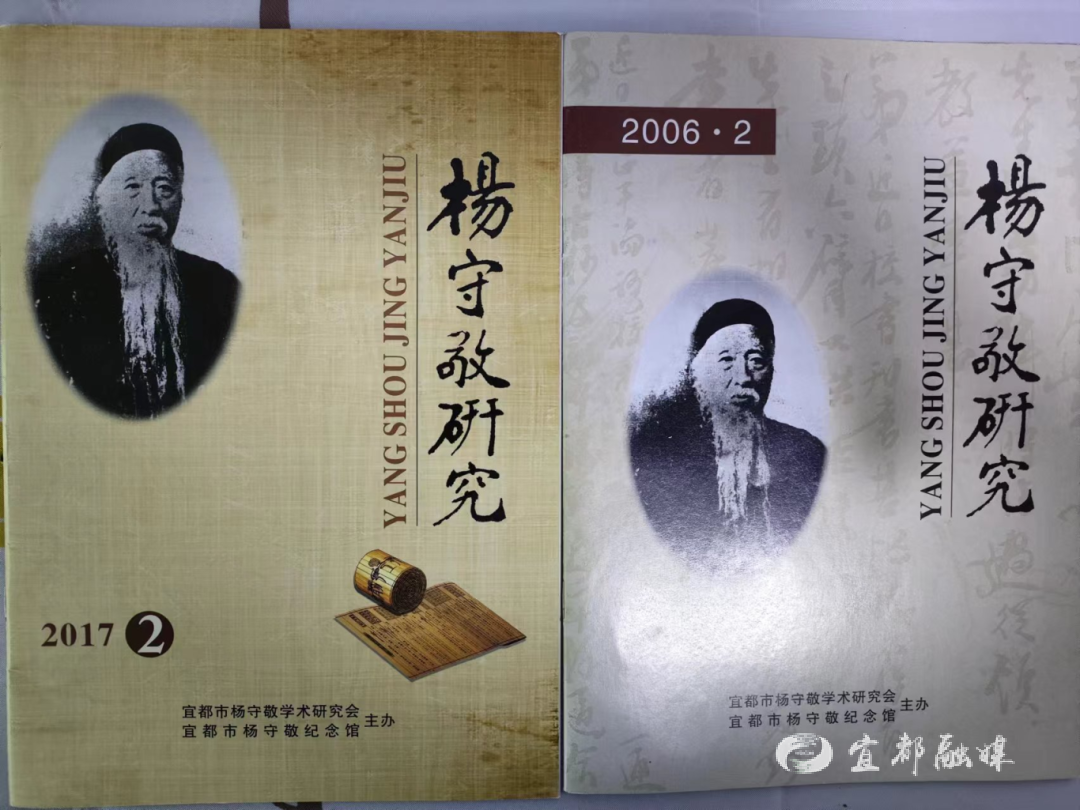

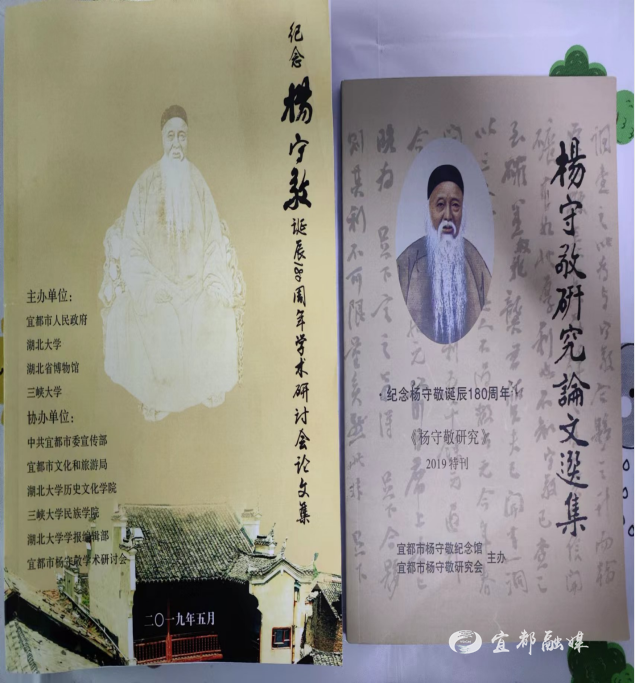

一系列中外文化交流促进了“杨学”研究的发展,在宜都产生了大批成果,《杨守敬研究》学刊已出刊110余期。

宜都《杨守敬研究》成果

杨守敬著述之宏富、影响之深远,其历史与现实意义已得到大家的共识,宜昌学者冯汉斌在“宜都市杨守敬文化活动周”《三峡晚报》纪念专版《杨守敬为什么如此重要?》中说:首先,杨守敬是近二百年以来荆楚文化史无法回避的人物;其次,从名人与城市的意义而言,杨守敬与湖北相当于何绍基与湖南、吴昌硕与浙江,具有十分重要的品牌价值;第三,杨守敬的“品高学富”书法观点将书法家的人品与学问联系起来,拓展了书法品评的空间,使中国传统书画有了与西方艺术品评的本质区别。

杨守敬墓

杨守敬的名人效应和“杨学”无形资源对现实社会的积极作用:一是要发挥杨守敬纪念馆(故居)作为全国重点文物保护单位的作用,启动杨守敬故居片区历史文化街区建设项目,打造以杨守敬故居为核心的文旅融合硬件载体。

宜都市杨守敬研究会第五届换届会合影

二是要以杨守敬纪念馆(故居)为基础,结合杨守敬研究会平台,开展我市“杨学”文化弘扬工作。开展“杨学”文化为中心的各项活动,加强中外文化交流,以杨守敬文化经济助力旅游经济的发展,最大限度实现社会效益和经济效益,发挥其在建设社会主义核心价值观中的作用,形成杨守敬故居—杨守敬墓—杨守敬书院等文化旅游线路,与清江北岸鲟龙湾“三峡千古情”文旅项目互相呼应,应该是做好目前“杨学”文化文旅融合引领文化旅游经济发展的重要途径。

请输入验证码